Video-Botschaft zu SDG Nr. 17:

Partnerschaften zur Erreichung der Ziele

In einem Kurzvideo erklärt KED-Referent Andreas Kurschat anhand zweier Beispiele, welche Rolle Partnerschaften in der Arbeit des KED spielen, um die Erreichung der Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen:

Das Video entstand im Rahmen der Aktion „Speak up! Für eine gerechte Welt!“ im Juni 2021 auf Einladung durch den Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen (VEN). Alle Videos dieser Aktion zu den 17 SDGs sind über folgende Seite des VEN zugänglich: https://ven-nds.de/projekte/eine-welt-promotor-innen/landesweite-aktionen/speak-up-die-tour

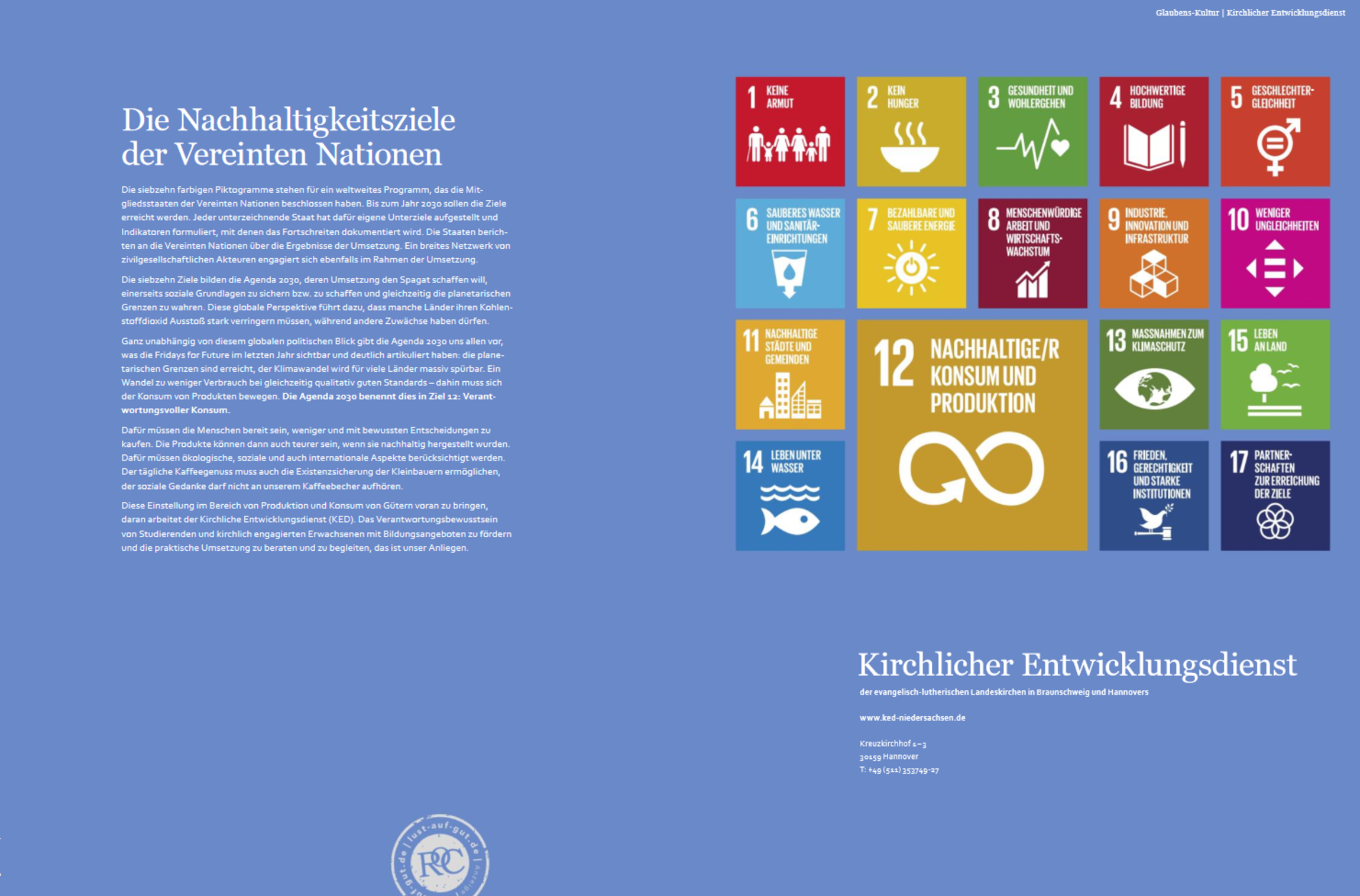

Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen

Die siebzehn farbigen Piktogramme stehen für ein weltweites Programm, das die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen beschlossen haben. Bis zum Jahr 2030 sollen die Ziele erreicht werden. Jeder unterzeichnende Staat hat dafür eigene Unterziele aufgestellt und Indikatoren formuliert, mit denen das Fortschreiten dokumentiert wird. Die Staaten berichten an die Vereinten Nationen über die Ergebnisse der Umsetzung. Ein breites Netzwerk von zivilgesellschaftlichen Akteuren engagiert sich ebenfalls im Rahmen der Umsetzung.

Die siebzehn Ziele bilden die Agenda 2030, deren Umsetzung den Spagat schaffen will, einerseits soziale Grundlagen zu sichern bzw. zu schaffen und gleichzeitig die planetarischen Grenzen zu wahren. Diese globale Perspektive führt dazu, dass manche Länder ihren Kohlenstoffdioxid Ausstoß stark verringern müssen, während andere Zuwächse haben dürfen.

Ganz unabhängig von diesem globalen politischen Blick gibt die Agenda 2030 uns allen vor, was die Fridays for Future im letzten Jahr sichtbar und deutlich artikuliert haben: die planetarischen Grenzen sind erreicht, der Klimawandel wird für viele Länder massiv spürbar. Ein Wandel zu weniger Verbrauch bei gleichzeitig qualitativ guten Standards – dahin muss sich der Konsum von Produkten bewegen. Die Agenda 2030 benennt dies in Ziel 12: Verantwortungsvoller Konsum.

Dafür müssen die Menschen bereit sein, weniger und mit bewussten Entscheidungen zu kaufen. Die Produkte können dann auch teurer sein, wenn sie nachhaltig hergestellt wurden. Dafür müssen ökologische, soziale und auch internationale Aspekte berücksichtigt werden. Der tägliche Kaffeegenuss muss auch die Existenzsicherung der Kleinbauern ermöglichen, der soziale Gedanke darf nicht an unserem Kaffeebecher aufhören.

Diese Einstellung im Bereich von Produktion und Konsum von Gütern voran zu bringen, daran arbeitet der Kirchliche Entwicklungsdienst (KED). Das Verantwortungsbewusstsein von Studierenden und kirchlich engagierten Erwachsenen mit Bildungsangeboten zu fördern und die praktische Umsetzung zu beraten und zu begleiten, das ist unser Anliegen.

Die neuen umfassenden 17 Entwicklungsziele, mit denen eine menschlichere Entwicklung bis zum Jahr 2030 erreicht werden soll, haben anspruchsvolle Inhalte:

1. Armut in jeder Form und überall beenden

2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern

3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

4. Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern

5. Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen

6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleiten

7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern

8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern

9. Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen

10. Ungleichheit innerhalb und zwischen Staaten verringern

11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen

12. Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen

13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen treffen

14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen

15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren, Biodiversitätsverlust stoppen

16. Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

17. Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben

Aber nicht allein die Latte für den inhaltlichen Anspruch liegt hoch. Die Konkretion soll mit 169 Unterzielen sowie einem Überprüfungs- und Indikatorensystem erreicht werden, damit messbare Ergebnisse dabei heraus kommen können.

Viel zu aufgebläht, zu viele Worte und Papiere sagen die einen. Eine große Herausforderung mit vielen Chancen zur Gestaltung sagen die anderen.

Klaus Milke, Vorstandsvorsitzender von Germanwatch und der Stiftung Zukunftsfähigkeit lobt in seinem Gastbeitrag in der Zeitonline vom 25.09.2015 die neuen Entwicklungsziele als Verhandlungserfolg der Staatengemeinschaft. Die Nichtregierungsorganisationen seien dabei miteinbezogen gewesen und könnten mit dem Ergebnis recht zufrieden sein.

Er sieht im Hinblick auf die Umsetzung in den Ländern so also bei uns noch sehr viel Arbeit auf uns zukommen. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie muss im Hinblick auf einen nachhaltigen Ressourcenverbrauch deutlich verbessert werden. Wichtig bleibt dafür Bildungsarbeit, um neben der Information auch die notwendige Akzeptanz für Veränderungen im Konsum zu erreichen.

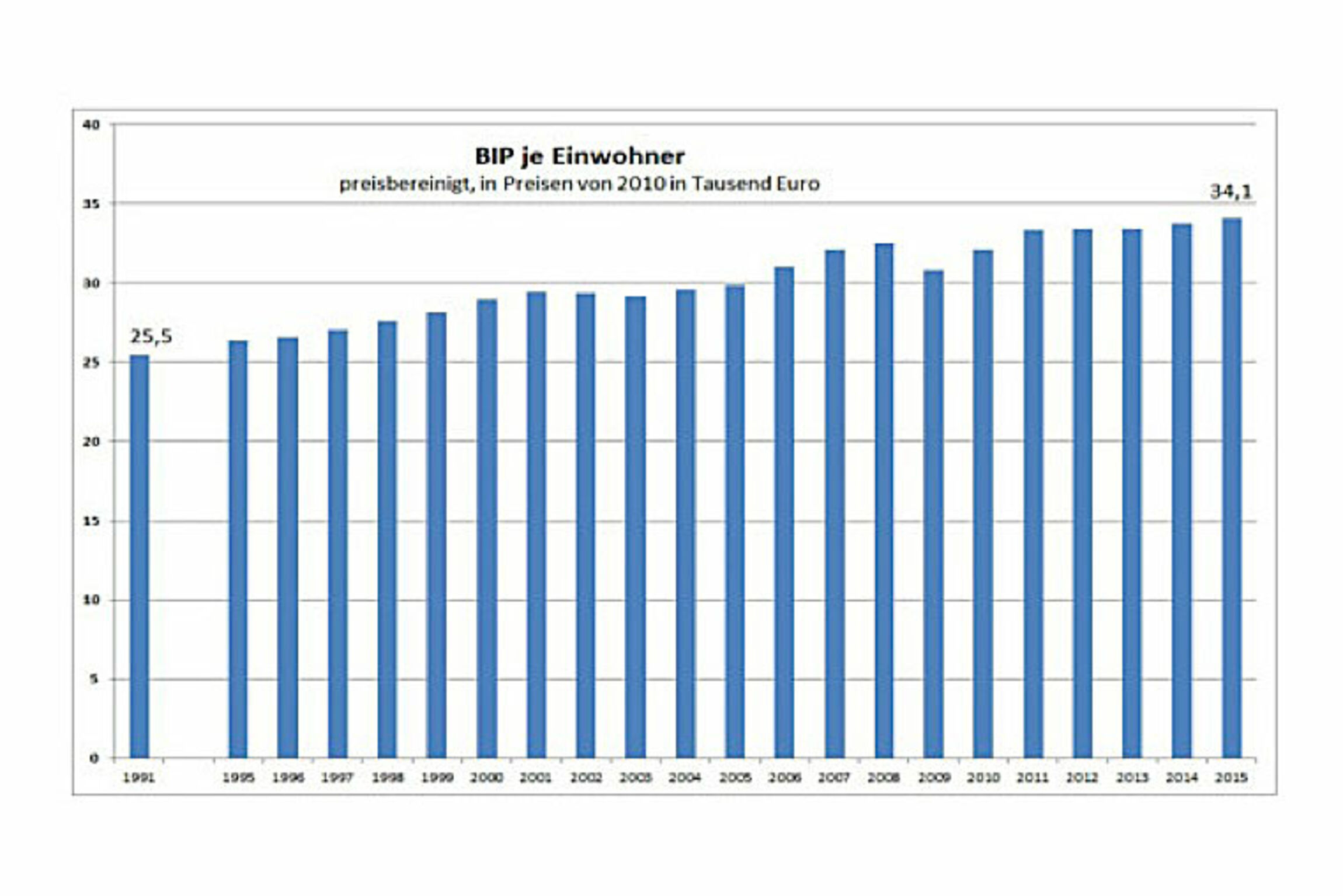

Ganz ähnlich äußert sich unser Entwicklungsminister, Dr. Gerd Müller. Er sieht die neuen Entwicklungsziele ebenfalls als gute Möglichkeit, global gesehen menschliche Entwicklung voranzubringen. Bei der Umsetzung steht uns noch etwas bevor: „Auch Deutschland ist ein Entwicklungsland“ sagt er im Zeitonline Interview vom 23.09.2015. Denn bei der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie müsse in einigen Punkten ehrgeizig nachgebessert werden. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit der Schaffung nachhaltiger Verkehrskonzepte in den Ballungsräumen, mehr elektronische Mobilität, bessere Bedingungen für Radfahrer. Im Hinblick auf die gesamte Wirtschaft bei uns spricht er von einem Umdenken zu weniger Konsum und einem neuen Wachstumsbegriff.

Er selber will mit seinem Ministerium praktisch beginnen: Fairer Handel und Recyclingmöbel im Ministerium sind Beispiele dafür.

Global will er im Hinblick auf Produktion und Handel erreichen, dass die Wertschöpfungsketten gerechter gestaltet werden. Er zählt auf, was bei den Erzeugern in den Entwicklungsländern an Einkommen bleiben könnte, wenn die Produkte bei uns etwas teurer verkauft würden: „Wäre die Tafel Schokolade nur einen Cent teurer, hätte Westafrika davon etwa 120 Millionen Euro mehr Einkünfte im Jahr. Der Minister wirbt offensiv für Fairen Handel.

Die multinationalen Konzerne sollten gerade im Bereich der Rohstoffförderung anders agieren als bisher. Er müssten mehr Einnahmen aus der Produktion in den Entwicklungsländern verbleiben. „Wer in Nigeria Öl abpumpt, muss dort auch Steuern zahlen!“

Klare Worte eines Entwicklungsministers. Wie gut, dass die Einschätzung von einem NGO-Vertreter und von Regierungsseite hier so nah bei einander liegen.

Diese Agenda für nachhaltige Entwicklung wurde im September 2015 auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen nach einem ambitionierten und durchaus auch Kräfte zehrenden Abstimmungsprozess beschlossen. Die Regierenden der unterzeichnenden Länder verpflichten sich, bis 2030 die siebzehn Ziele nachhaltiger Entwicklung zu erreichen. Von Armutsbekämpfung über Bildung, Geschlechtergleichstellung, Energie, Wirtschaftswachstum, Stadtentwicklung, Verringerung von Ungleichheit innerhalb und zwischen Staaten, Frieden bis hin zu allen Bereichen des Umweltschutzes – es sind alle wichtigen Themen des Lebens und Überlebens in globaler Perspektive dabei. Letztere wird damit gleichsam zum Leitprinzip für alle Politikbereiche.

Es stehen nicht nur die Ziele auf dem Papier sondern es wurden auch Unterziele und Indikatoren benannt, an denen sich die Umsetzung ablesen lässt.

Die Agenda 2030 kann als ein wichtiger innovativer Schritt bewertet werden. Denn es wird nicht nur eine umfassende globale Transformation als dringend notwendig formuliert. Es wird zugleich menschliche Wohlfahrt sowie die Begrenzung der planetarischen Ressourcen mitbedacht. Die soziale, ökologische und ökonomische Dimension von Nachhaltigkeit werden nicht gegen einander gedacht sondern es handelt sich um einen integrierten Ansatz.

Das Abkommen lädt zu einer umfassenden globalen Beteiligung ein – Regierungen, die Zivilgesellschaft wie auch der Privatsektor sind aufgefordert, an der Umsetzung der Ziele mitzuwirken.

Um den Umsetzungsprozess zu begleiten und das Erreichen der Zielsetzungen zu überprüfen, wurde ein hochrangiges politisches Gremium auf UN Ebene eingerichtet, in dem alle Staaten vertreten sind. Es geht dabei mehr um eine freiwillige Beteiligung, die auf Austausch und Lernprozesse setzt. Seit 2017 haben 43 Staaten über ihre nationalen Programme berichtet.

Einzelne Ziele können durchaus miteinander in Konflikt geraten wie zum Beispiel die Bekämpfung des Klimawandels und andererseits der Zugang zu Energie für alle Länder. Dieser Konflikt kann entschärft werden, indem der Ausbau der Energieversorgung in armen Ländern mit erneuerbaren statt mit fossilen Energieträgern voran gebracht wird.

Das Erreichen (oder Erhalten)menschlicher Wohlfahrt bei einer gleichzeitigen Wahrung der planetarischen Grenzen – darin liegt die zentrale Herausforderung.